Giangiacomo Feltrinelli (Milano, 19 giugno 1926 – Segrate, 14 marzo 1972) è stato una figura emblematica del Novecento italiano, noto sia per la sua attività editoriale che per il suo impegno politico. Fondatore della casa editrice Feltrinelli e protagonista della stagione dei movimenti di lotta armata, la sua vita riflette le contraddizioni e le passioni di un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali e politiche.

Le origini e la formazione

Nato in una ricca famiglia milanese, Feltrinelli ereditò il titolo di marchese di Gargnano. Il padre Carlo, imprenditore di successo, guidava importanti società come Edison e Credito Italiano, ma la sua morte precoce nel 1935 lasciò un segno profondo su Giangiacomo. Cresciuto in un ambiente agiato, trascorse parte della giovinezza nella villa di famiglia sul Monte Argentario, dove la famiglia si era rifugiata durante la Seconda guerra mondiale.

Inizialmente simpatizzante fascista, Feltrinelli subì una radicale trasformazione politica nel 1944 dopo un incontro con Antonello Trombadori, critico d’arte e membro del Partito Comunista Italiano (PCI). Da quel momento si unì alla Resistenza, combattendo con il Gruppo di Combattimento Legnano al fianco delle forze alleate.

L’impegno editoriale e culturale

Nel dopoguerra, Feltrinelli consolidò il suo impegno politico iscrivendosi al Partito Socialista e, successivamente, al PCI. Nel 1948 fondò la Biblioteca Feltrinelli, dedicata alla raccolta di documenti sulla storia del movimento operaio e delle idee progressiste. Questo istituto sarebbe diventato uno dei principali centri di ricerca storica in Italia.

La svolta avvenne nel 1954, con la creazione della casa editrice Giangiacomo Feltrinelli Editore. Tra le sue pubblicazioni di maggior successo figurano Il dottor Živago di Boris Pasternak e Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La pubblicazione del romanzo di Pasternak, osteggiata dalle autorità sovietiche e dal PCI, segnò una rottura con il partito, ma confermò Feltrinelli come editore indipendente e visionario.

Le passioni rivoluzionarie

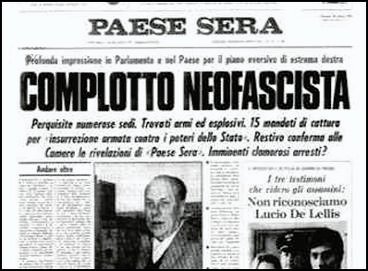

Negli anni Sessanta, Feltrinelli si avvicinò ai movimenti di liberazione internazionale, stringendo rapporti con figure come Fidel Castro e Che Guevara. Pubblicò Diario in Bolivia di Guevara e promosse testi di guerriglia rivoluzionaria, consolidando la sua immagine di intellettuale militante. In Italia, dopo la strage di Piazza Fontana del 1969, Feltrinelli abbracciò la clandestinità, convinto che dietro gli attentati vi fosse una “strategia della tensione” orchestrata dallo Stato per reprimere i movimenti di sinistra.

Nel 1970 fondò i Gruppi d’Azione Partigiana (GAP), un’organizzazione armata ispirata al guevarismo e alla Resistenza. Feltrinelli vedeva nella lotta armata una risposta necessaria per contrastare il capitalismo e favorire una rivoluzione socialista.

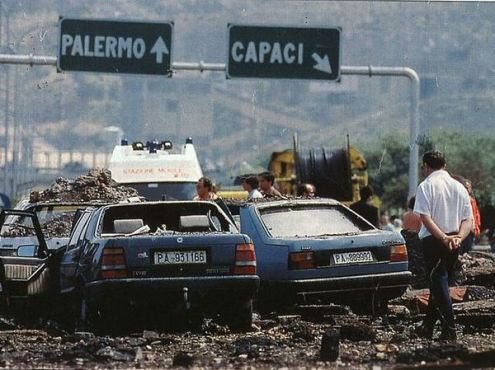

La tragica fine

Giangiacomo Feltrinelli morì il 14 marzo 1972, durante un fallito attentato a un traliccio dell’alta tensione a Segrate. La sua morte, ufficialmente attribuita a un’esplosione accidentale, suscitò dibattiti e teorie cospirative. I funerali, celebrati al cimitero monumentale di Milano, furono accompagnati da slogan contro la borghesia e richiami all’ideale rivoluzionario.

Feltrinelli fu una figura complessa, al crocevia tra cultura e politica, tra ideali utopici e realtà drammatica. La sua attività editoriale ha lasciato un segno indelebile, contribuendo alla diffusione di opere che hanno influenzato generazioni. Al tempo stesso, il suo coinvolgimento nella lotta armata evidenzia le tensioni di un’epoca in cui l’ingiustizia sociale inevitabilmente accendeva la miccia dell’utopia rivoluzionaria.

Anarchici Feltrinelli Sentenza Ordinanza Milano 24 07 1970 Rggi 2309-1969A

Anarchici Feltrinelli Sentenza Ordinanza Milano 24 07 1970 Rggi 2309-1969A