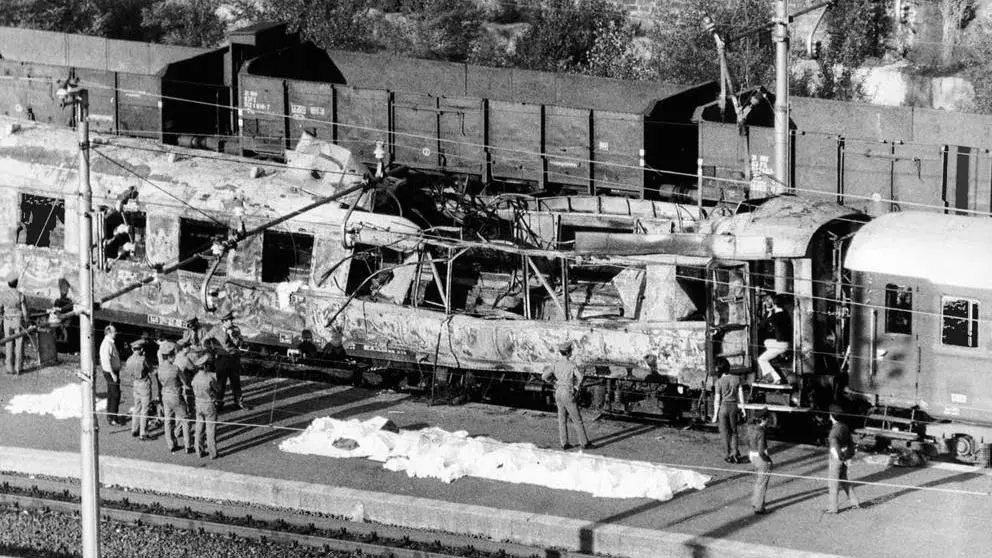

La strage dell’Italicus, avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, è uno degli attentati terroristici più gravi verificatisi durante gli anni di piombo in Italia, un periodo caratterizzato da un clima di violenza politica e terrorismo. L’attentato si verificò sul treno espresso 1486, noto come Italicus, che viaggiava da Roma a Monaco di Baviera, quando una bomba esplose nella quinta carrozza mentre il treno attraversava la provincia di Bologna, all’altezza di San Benedetto Val di Sambro. Nell’esplosione morirono 12 persone e altre 48 rimasero ferite, molte delle quali a causa delle fiamme divampate a seguito dello scoppio.

La strage si inserisce nel contesto della cosiddetta “strategia della tensione”, una serie di attentati compiuti da gruppi neofascisti con l’intento di destabilizzare il paese e creare un clima di terrore, tale da giustificare un possibile colpo di stato militare. Questi gruppi estremisti di destra, tra cui organizzazioni come Ordine Nero, Ordine Nuovo e il Fronte Nazionale Rivoluzionario, puntavano a sfruttare il caos per spingere l’Italia verso una deriva autoritaria, proponendo una restaurazione dell’ordine tramite l’intervento di forze armate o governi autoritari. La strage dell’Italicus è solo una delle numerose azioni terroristiche neofasciste avvenute in quegli anni, insieme ad altri episodi tristemente noti come la strage di piazza Fontana (1969), la strage di piazza della Loggia (1974) e la strage di Bologna (1980).

L’obiettivo dei terroristi era di far esplodere la bomba all’interno della Grande galleria dell’Appennino, un tratto ferroviario lungo e chiuso, il che avrebbe provocato un numero di vittime ancora maggiore, probabilmente centinaia. Tuttavia, un leggero recupero del ritardo accumulato dal treno fece esplodere l’ordigno appena fuori dalla galleria, riducendo la potenziale devastazione, anche se la tragedia rimase comunque di grande portata. La bomba, composta da una miscela di esplosivi come l’amatolo e la termite, esplose sollevando il tetto della carrozza e causando un incendio violentissimo, con temperature stimate fino a 3000 gradi Celsius. Le vittime morirono sia per l’esplosione che per le fiamme. Tra gli eroi della tragedia, vi fu Silver Sirotti, un giovane ferroviere che cercò coraggiosamente di soccorrere i passeggeri intrappolati tra le fiamme, ma che perse la vita durante il tentativo.

Le indagini sulla strage furono lunghe e difficoltose, caratterizzate da depistaggi, silenzi e testimonianze non sempre coerenti. Già il 5 agosto 1974, un volantino di rivendicazione firmato da Ordine Nero fu ritrovato in una cabina telefonica a Bologna. In questo messaggio, i terroristi dichiaravano che l’attentato era una vendetta per la morte di Giancarlo Esposti, un noto militante neofascista, e minacciavano ulteriori attentati in autunno. La stessa sera, fu individuato l’autore del volantino, Italo Bono, un personaggio vicino all’estrema destra bolognese ma considerato poco attendibile a causa dei suoi problemi psichici. Le indagini su di lui e su altri estremisti collegati non portarono a risultati concreti.

Un altro elemento cruciale emerse il 9 agosto, quando Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del Lotto a Roma, raccontò di aver ascoltato una telefonata sospetta fatta da una giovane donna riguardante la preparazione di un attentato. La donna in questione si rivelò essere Claudia Ajello, collaboratrice del SID, il Servizio segreto italiano, la quale negò di aver parlato di bombe, dichiarando che la conversazione riguardava semplicemente un viaggio familiare. Tuttavia, le sue dichiarazioni furono contraddittorie e poco convincenti, e fu rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Si scoprì inoltre che la Ajello era stata infiltrata in ambienti politici di sinistra, inclusi studenti greci e membri del Partito Comunista Italiano, probabilmente per conto del SID.

Le indagini si fecero più complesse con l’emergere di testimonianze di pentiti e la fuga di tre detenuti dalla casa circondariale di Arezzo nel dicembre 1975: Aurelio Fianchini, Felice D’Alessandro e Luciano Franci. Quest’ultimo, secondo i suoi compagni di cella, avrebbe confessato di essere coinvolto nella strage dell’Italicus e di aver collaborato con il Fronte Nazionale Rivoluzionario per compiere l’attentato. Tuttavia, durante la fuga, Franci si tirò indietro, probabilmente temendo per la sua vita, e fu Fianchini a costituirsi, fornendo importanti dichiarazioni sulle confidenze ricevute da Franci. Fianchini parlò anche di Mario Tuti, altro militante neofascista, come fornitore dell’esplosivo usato nell’attentato, e di Piero Malentacchi, che avrebbe collocato la bomba sul treno. Le indagini confermarono parte delle sue dichiarazioni, ma non furono sufficienti per condannare gli imputati.

Il processo per la strage dell’Italicus si aprì negli anni successivi, con l’accusa rivolta principalmente a esponenti del neofascismo come Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi, considerati i principali responsabili. Nel corso del primo processo, iniziato nel 1980, emersero numerose difficoltà legate alla fragilità delle prove e alle testimonianze non sempre coerenti o credibili. Aurelio Fianchini, il principale accusatore, venne giudicato poco attendibile, e nel 1983 la Corte di Assise assolse gli imputati per insufficienza di prove, sebbene riconoscesse che il gruppo Fronte Nazionale Rivoluzionario fosse attivo all’epoca dell’attentato e che gli imputati avessero avuto i mezzi per compiere la strage.

Nel 1986, la sentenza di appello cambiò il corso degli eventi. Riascoltati alcuni testimoni, tra cui lo stesso Fianchini, e rivalutate le dichiarazioni di altri pentiti, la Corte condannò Mario Tuti e Luciano Franci all’ergastolo, riconoscendo che la strage dell’Italicus fosse opera di un’organizzazione neofascista, probabilmente legata a Ordine Nero e a frange estremiste golpiste. Tuttavia, la sentenza fu spazzata via dalla solita decisione della Cassazione, presiduta dal solito Corrado Carnevale–decisione criticata dal Procuratore Generale Antonino Scopelliti (ucciso pochi anni dopo dalla “Ndrangheta”). Il secondo processo, conclusosi a fine anni ’80, confermò l’assoluzione degli accusati, e i mandanti e gli esecutori materiali della strage rimasero formalmente sconosciuti.

Un elemento significativo nelle indagini riguardò il ruolo della Loggia P2, una società segreta coinvolta in diversi episodi oscuri della storia italiana. La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla P2 affermò che la Loggia aveva avuto un ruolo di istigazione e finanziamento nei confronti dei gruppi neofascisti coinvolti negli attentati, incluso quello dell’Italicus. Sebbene le responsabilità specifiche non furono mai accertate, il coinvolgimento della P2 nella strage fu riconosciuto in termini storico-politici, piuttosto che giuridici.

Le vittime dell’attentato furono 12: Elena Donatini, Nicola Buffi, Herbert Kontriner, Nunzio Russo, Marco Russo (14 anni), Maria Santina Carraro, Tsugufumi Fukuda, Antidio Medaglia, Elena Celli, Raffaella Garosi, Wilhelmus Hanema, e Silver Sirotti. Oltre a loro, 48 persone furono ferite, molte in modo grave, a causa dell’incendio che si sviluppò subito dopo l’esplosione.

In conclusione, la strage dell’Italicus rappresenta uno degli episodi più oscuri della storia italiana recente, un attentato terroristico che ha segnato profondamente l’opinione pubblica e che, a distanza di decenni, rimane ancora avvolto da numerosi interrogativi. Sebbene sia stato riconosciuto il coinvolgimento di ambienti neofascisti e della P2, la giustizia non è mai riuscita a individuare e condannare in via definitiva i colpevoli, lasciando un vuoto che continua a pesare nella memoria collettiva del paese.

Italicus Sentenza Appello Bologna 11 11 1986 Rgnr 17-1984

Italicus Sentenza Appello Bologna 11 11 1986 Rgnr 17-1984