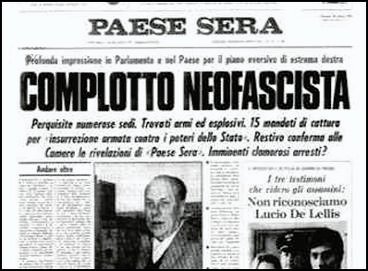

Il tentativo di colpo di Stato del 7-8 dicembre 1970, noto come Golpe Borghese, resta uno degli episodi più controversi della storia repubblicana italiana. Promosso dal Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese, ex comandante della X MAS, il golpe si proponeva di sovvertire l’ordine democratico e instaurare un regime autoritario attraverso l’occupazione di siti strategici come il Viminale, la sede Rai di viale Mazzini, e il rapimento del capo della Polizia Angelo Vicari.

Nonostante il livello avanzato di pianificazione, l’operazione fu misteriosamente fermata dallo stesso Borghese, il quale ordinò il contrordine poche ore prima dell’avvio delle azioni militari. Le ragioni di questa decisione restano tuttora oscure, alimentando ipotesi di interferenze esterne o valutazioni strategiche.

Un’inchiesta complessa: Tra destra eversiva e criminalità organizzata

L’inchiesta, guidata dal giudice istruttore Filippo Fiore e dal pubblico ministero Claudio Vitalone, portò alla luce una rete intricata di connivenze tra esponenti delle forze armate, dei servizi segreti, movimenti neofascisti e persino la criminalità organizzata.

Un punto di svolta nelle indagini fu l’emersione della pista calabrese, che evidenziava il coinvolgimento della ‘Ndrangheta nel supporto logistico al colpo di Stato. In particolare, la criminalità organizzata calabrese si era offerta di fornire protezione territoriale, armamenti e rifugi sicuri per i cospiratori.

Il summit di Montalto: La connessione tra la destra eversiva e la ‘Ndrangheta

Il legame tra i neofascisti e la ‘Ndrangheta trovò uno dei suoi momenti chiave nel summit di Montalto, un incontro segreto tenutosi nell’Aspromonte nel 1969. Questo vertice, ufficialmente convocato per sancire una tregua tra le principali cosche calabresi, si rivelò anche un’occasione di incontro tra rappresentanti della destra eversiva e i boss della ‘Ndrangheta.

Secondo le ricostruzioni emerse dall’inchiesta, al summit parteciparono emissari vicini a Junio Valerio Borghese, incaricati di stabilire un accordo con i clan calabresi per garantire sostegno logistico al golpe. In cambio del loro appoggio, i boss avrebbero ottenuto protezione politica e favori economici nel futuro assetto del regime eversivo.

Il summit di Montalto rappresentò una svolta nel rapporto tra ambienti neofascisti e la ‘Ndrangheta, segnando l’inizio di una collaborazione che sarebbe riaffiorata in diverse altre trame eversive, incluso il successivo piano noto come “Rosa dei Venti”.

L’accordo con Cosa Nostra

Nel contesto del Golpe Borghese, uno degli aspetti più oscuri riguarda l’alleanza che si sarebbe sviluppata tra Junio Valerio Borghese e la mafia siciliana, in particolare con il potente boss Luciano Liggio.

Borghese, che cercava supporto per il suo piano eversivo, trovò nell’ambiente mafioso un alleato strategico. Secondo quanto riportato da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui lo stesso Liggio, vi fu un incontro a Catania nel 1970, in cui i capi mafia siciliani come Salvatore Greco, Tommaso Buscetta, e Luciano Liggio discussero della possibilità di sostenere il golpe, promettendo il supporto delle cosche.

L’accordo prevedeva l’impiego di uomini armati e di risorse logistiche per l’occupazione di obiettivi strategici come ministeri e sedi di comunicazione, oltre a interventi mirati contro gli avversari politici.

L’incontro tra Borghese e la mafia siciliana sarebbe stato facilitato da intermediari come Paolo Romeo, avvocato e figura legata sia alla destra eversiva che agli ambienti di ‘Ndrangheta. Questi legami segnano un punto di svolta nel coinvolgimento delle organizzazioni mafiose in operazioni politiche eversive, mettendo in luce come la mafia avesse interesse a navigare tra i flussi del potere politico per garantirsi protezione e influenza.

Il processo del 1975: Tra accuse e assoluzioni

Il 5 novembre 1975, si aprì a Roma il processo contro 78 imputati, accusati di reati che variavano dalla cospirazione politica all’insurrezione armata, fino al favoreggiamento del golpe. Tra i principali imputati figuravano:

- Vito Miceli, generale e capo dell’Ufficio D del SID, accusato di aver protetto il Fronte Nazionale insabbiando prove sulle sue attività eversive.

- Francesco Nardella, generale a capo dell’Ufficio Guerra Psicologica di FTASE.

- Amos Spiazzi, colonnello coinvolto anche nel progetto “Rosa dei Venti”.

- Sandro Saccucci, parlamentare del Movimento Sociale Italiano.

Nonostante il quadro accusatorio iniziale fosse pesante, il processo si concluse con molte assoluzioni per insufficienza di prove, tra cui quelle di figure di spicco come:

- Randolfo Pacciardi, ex ministro della Difesa.

- Mario Mattei, esponente del MSI.

- Roselli Lorenzini, ammiraglio.

Le assoluzioni suscitarono polemiche, alimentando il sospetto di pressioni politiche e insabbiamenti.

Il ruolo della Cassazione e il giudice Carnevale

Le sentenze assolutorie furono confermate in larga parte dalla Corte di Cassazione, guidata in alcune sezioni da Corrado Carnevale, noto come “il giudice ammazzasentenze” per la sua propensione a individuare errori procedurali e annullare verdetti. Carnevale, applicando con rigore i principi giuridici, evidenziò lacune probatorie e irregolarità processuali, portando alla cancellazione di diverse condanne.

Le sue decisioni alimentarono il dibattito pubblico, con critiche da parte di chi vedeva nella giustizia italiana un’incapacità cronica di perseguire i responsabili di gravi crimini eversivi.

Il peso della pista calabrese e le ombre sulla democrazia

La pista calabrese, pur non conducendo a condanne definitive, rivelò un aspetto inquietante del complotto: la capacità della destra eversiva di stringere alleanze con la criminalità organizzata, rendendo ancora più complessa la rete di interessi e complicità dietro il tentato golpe.

Questo episodio lasciò una traccia indelebile nella storia italiana, non solo per il fallimento del golpe, ma anche per l’incapacità delle istituzioni di portare a piena luce i legami tra politica, forze armate, servizi segreti e poteri criminali.

La vicenda del Golpe Borghese rimane un capitolo irrisolto, un monito sugli intrecci oscuri che hanno attraversato la storia della Repubblica, minacciando la sua stabilità democratica.

Golpe Borghese Sentenza Ordinanza Roma 05 11 1975 Rggi 1054-1971

Golpe Borghese Sentenza Ordinanza Roma 05 11 1975 Rggi 1054-1971