Il 23 novembre 1973, alle 7:30 del mattino, un aereo militare decollò dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia a Tessera. Il velivolo, un Douglas C-47 Dakota con il codice radio Argo 16, si sollevò in volo e, dopo tre minuti, virò a sinistra, raggiungendo un’altitudine tra i 700 e gli 800 metri. Proveniente da Ciampino, l’aereo aveva come destinazione finale la base NATO di Aviano, in Friuli. Tuttavia, poco dopo la virata, qualcosa andò storto: l’aereo iniziò a scendere in picchiata senza più controllare la direzione.

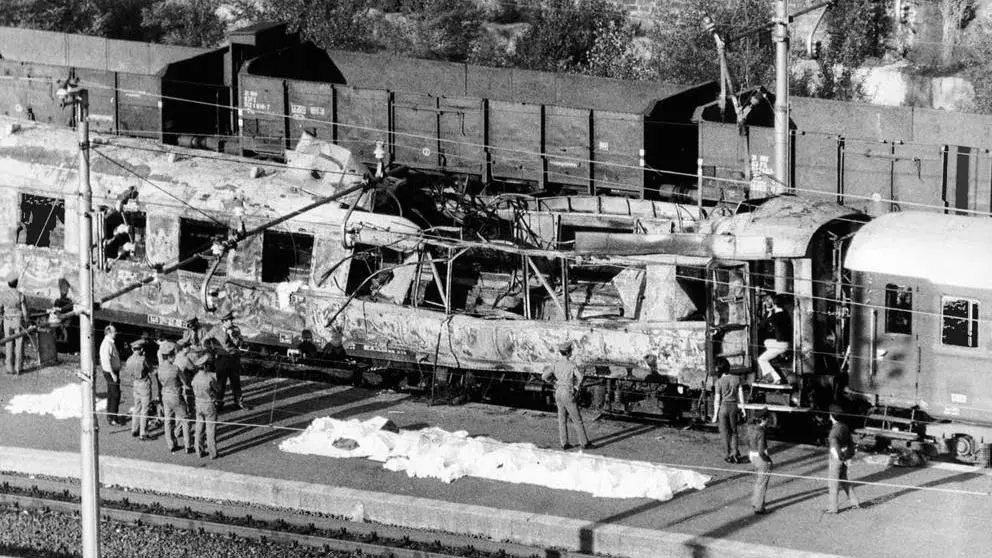

Il disastro a Marghera

Alle 7:35, il velivolo si schiantò su un parcheggio del Petrolchimico di Marghera, un vasto complesso industriale che sorge sulla Laguna di Venezia, dopo aver colpito una palazzina della Montedison Fibre, dove diversi operai erano già al lavoro. L’incidente causò un’esplosione che distrusse l’aereo e lo incendiò, ma fortunatamente non si registrarono vittime tra i civili. L’impatto, tuttavia, avvenne a pochi metri da un deposito di fosgene, un gas letale che avrebbe potuto scatenare una tragedia ancora più grande. Le uniche vittime furono i quattro membri dell’equipaggio: il colonnello Anano Borreo, il tenente colonnello Mario Grande, il maresciallo motorista Aldo Schiavone e il maresciallo marconista Francesco Bernardini.

Il silenzio dei media e l’indagine sommaria

Mentre il paese era concentrato sugli sviluppi della crisi del petrolio e sul sequestro di John Paul Getty, la tragedia dell’Argo 16 passò quasi inosservata. La stampa dedicò solo poche righe al disastro. L’inchiesta ufficiale, condotta dall’Aeronautica Militare, concluse rapidamente che la causa fosse “imprecisata”, senza prendere in considerazione tutte le prove. Non fu nemmeno sequestrato il relitto dell’aereo e la ricostruzione dell’incidente si rivelò, con il tempo, imprecisa e incompleta.

Le nuove indagini degli anni ’80

Negli anni successivi, la vicenda tornò sotto i riflettori, soprattutto grazie al giudice Carlo Mastelloni, che stava investigando sui traffici d’armi tra l’Italia e l’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Mastelloni scoprì elementi che suggerivano che l’incidente potesse essere stato un sabotaggio operato dal Mossad, i servizi segreti israeliani. Le dichiarazioni dei generali Vito Miceli e Ambrogio Viviani, che all’epoca parlavano di un’esplosione in volo, fecero crescere i sospetti su un coinvolgimento israeliano, soprattutto alla luce della recente guerra dello Yom Kippur.

Il legame con il trasferimento dei palestinesi

Una pista importante delle nuove indagini riguardava il trasferimento, avvenuto tre giorni prima dell’incidente, di due palestinesi rilasciati dalla prigione su ordine del governo italiano. I due erano stati arrestati a Ostia mentre tentavano di abbattere un aereo israeliano. La scarcerazione e il loro trasferimento in Libia avevano sollevato l’ira di Israele, che riteneva l’atto una provocazione. Secondo alcune ipotesi, il Mossad avrebbe sabotato l’Argo 16 come reazione al trattamento riservato ai palestinesi. Il generale Viviani confermò l’idea di una vendetta, dichiarando che l’incidente fosse stato un “avvertimento” per l’Italia.

Le difficoltà delle indagini e le resistenze interne

Le indagini incontrarono ostacoli, tra cui resistenze interne da parte degli agenti dei servizi segreti italiani e delle autorità militari, che non fornirono prontamente gli atti necessari per una ricostruzione chiara. Inoltre, il segreto di stato imposto sull’incidente ostacolò ulteriormente la ricerca della verità. La procura di Venezia, infatti, non ricevette i documenti cruciali per anni. Nel frattempo, la verità continuò a emergere lentamente, e nel 1986 il caso fu riaperto grazie alla scoperta di nuovi dettagli.

L’ipotesi di un sabotaggio interno: Gladio e la vendetta

Negli anni successivi, emerse anche un’altra ipotesi, che vedeva un possibile sabotaggio interno. Alcuni sostenevano che l’incidente fosse legato alle operazioni di Gladio, la struttura paramilitare italiana segreta. Alcuni membri di Gladio avrebbero potuto essere contrari agli smantellamenti di alcuni depositi di armi avvenuti in quegli anni nel Nord Est d’Italia. Tuttavia, questa teoria non fu mai confermata e fu respinta da Paolo Inzerilli, capo di Gladio tra il 1974 e il 1986, che definì tale ipotesi “una stupidaggine”.

Il processo e la sentenza finale

Nel 1998, la procura di Venezia rinviò a giudizio Zvi Zamir, direttore del Mossad, per il reato di strage, accusandolo di aver manomesso l’Argo 16, determinando la sua caduta e mettendo in pericolo la vita pubblica. Con lui furono imputati altri 46 individui, tra cui i vertici dei servizi segreti italiani e Giulio Andreotti, accusato di soppressione di atti. Tuttavia, nel 1999, la Corte d’Assise di Venezia assolse tutti gli imputati per insufficienza di prove. L’ipotesi del sabotaggio rimase quindi una teoria, priva di riscontri concreti. Il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo Giovanni Pellegrino osservò che le indagini non avevano tenuto conto della complessità della politica estera italiana, che al contempo intratteneva relazioni con l’OLP e con il Mossad.

Riflessioni finali e il segreto che persiste

La vicenda rimase chiusa sul piano legale, ma continuò a suscitare discussioni e interrogativi. Quando nel 2000 Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica, dichiarò pubblicamente che l’incidente era stato una vendetta da parte degli israeliani, molti dei dubbi sollevati negli anni precedenti tornarono a galla. Mastelloni, incredulo, raccontò di aver scoperto che Zvi Zamir, durante il processo, faceva la spesa a Venezia mentre lui stava cercando prove della sua presenza in Italia. Sebbene il caso sia stato archiviato legalmente, la domanda sulla vera causa del disastro dell’Argo 16 resta ancora senza una risposta definitiva.

Argo 16 Sentenza Ordinanza Venezia 23 11 1973 Rg 318-1987a Gi PART 1

Argo 16 Sentenza Ordinanza Venezia 23 11 1973 Rg 318-1987a Gi PART 1