Struttura paramilitare segreta, operativa durante la Guerra Fredda, formalmente istituita nel contesto dell’accordo tra i servizi segreti italiani e la CIA nel 1956, il cui obiettivo dichiarato era quello di contrastare un’eventuale invasione sovietica attraverso operazioni di resistenza e sabotaggio. Tuttavia, Gladio fu anche coinvolta nella strategia della tensione, nel terrorismo, in tentativi di colpo di stato e in episodi di destabilizzazione interna.

Origini e supervisione politica

Gladio nacque sotto la supervisione del SIFAR, il Servizio Informazioni Forze Armate, guidato all’epoca da Giovanni de Lorenzo. L’accordo tra i servizi italiani e la CIA prevedeva la creazione di una rete di cellule paramilitari “stay-behind”, pronte ad agire in caso di occupazione sovietica. Tra i principali fautori dell’iniziativa figurava Paolo Emilio Taviani, allora Ministro della Difesa, che ne supervisionò lo sviluppo negli anni ’50 e ’60.

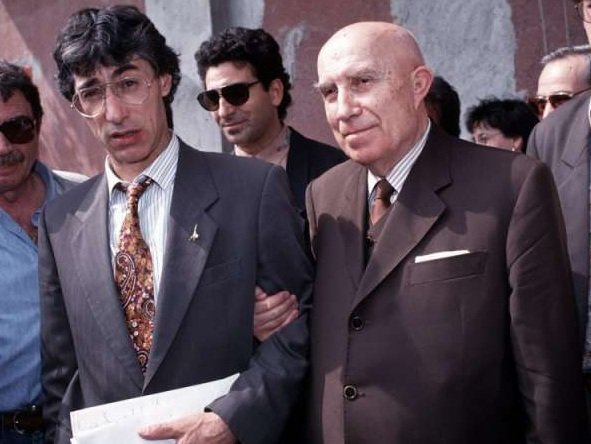

Secondo Francesco Cossiga, che in quegli anni era sottosegretario alla Difesa con delega su Gladio e che in seguito divenne Presidente della Repubblica, la rete fu concepita come una misura preventiva per difendere la democrazia italiana. Giulio Andreotti, invece, fu il primo a rivelare pubblicamente l’esistenza di Gladio nel 1990, quando ne descrisse le finalità come “informazione, risposta e salvaguardia”. Andreotti e Cossiga sono spesso indicati come i principali volti politici associati a questa struttura.

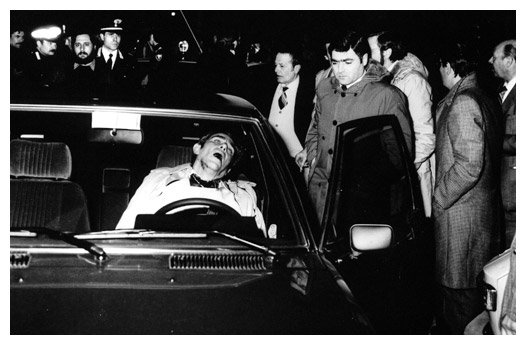

Un altro nome importante è quello di Aldo Moro, citato da alcuni come uno dei “padri” di Gladio. Tuttavia, il ruolo di Moro rimane ambiguo, dato il contesto di tensioni politiche e il suo tragico destino nel 1978, durante il rapimento e l’uccisione da parte delle Brigate Rosse.

La componente militare e i servizi segreti

La gestione operativa di Gladio fu affidata ai servizi segreti militari italiani, tra cui il SIFAR e successivamente il SID e il SISMI. Figure di spicco come Fulvio Martini, direttore del SISMI negli anni ’80, e Paolo Inzerilli, capo di stato maggiore del SISMI, ebbero ruoli chiave nella gestione della rete. Fu proprio Inzerilli a dichiarare ufficialmente lo scioglimento di Gladio nel 1990.

Gianadelio Maletti, capo del Reparto D del SID, fornì dichiarazioni particolarmente controverse durante le inchieste giudiziarie, sostenendo che la CIA avrebbe promosso il terrorismo in Italia come parte di una strategia di controllo politico. Anche Giovan Battista Minerva, ufficiale del SIFAR, affermò che l’agenzia americana aveva finanziato Gladio almeno fino al 1975.

Partigiani e la resistenza occulta

Tra i primi a essere coinvolti nell’organizzazione di Gladio vi furono ex partigiani come Enrico Mattei, che si distinse durante la Resistenza e successivamente divenne presidente dell’ENI. Mattei fu tra coloro che contribuirono alla selezione dei membri di Gladio, sfruttando la rete di contatti creata durante la lotta contro il fascismo e il nazismo.

Francesco Gironda, responsabile del settore di guerra psicologica di Gladio, svolse un ruolo significativo nel coordinamento delle attività e nella divulgazione di informazioni relative all’organizzazione.

Il lato oscuro: terrorismo e strategia della tensione

Nonostante il suo scopo dichiarato, Gladio fu spesso associata alla strategia della tensione, un periodo segnato da attentati terroristici e complotti che miravano a destabilizzare l’Italia per rafforzare le forze politiche conservatrici. Vincenzo Vinciguerra, un terrorista di estrema destra, confessò di aver ricevuto supporto dai servizi segreti italiani dopo l’attentato di Peteano del 1972, un episodio che svelò legami inquietanti tra apparati dello Stato e reti clandestine.

Un altro nome controverso è quello di Amos Spiazzi, colonnello legato alla presunta organizzazione “Rosa dei Venti”, considerata una sorta di “seconda Gladio”. Questa struttura parallela avrebbe avuto finalità simili, ma con un orientamento più spiccatamente autoritario.

Il contesto internazionale

La rete Gladio era parte del più ampio programma Stay-behind della NATO, un sistema di difesa occulta coordinato in diversi Paesi europei. Gli Stati Uniti, attraverso la CIA, giocarono un ruolo fondamentale nella creazione e nel finanziamento della rete. Tuttavia, il sostegno americano non fu privo di controversie, come dimostrano le accuse di Maletti e altri funzionari.

Sul fronte geopolitico, Gladio era concepita come una risposta diretta alle minacce rappresentate dal Patto di Varsavia e, in particolare, dai piani di espansione jugoslavi guidati da Josip Broz Tito, che costituivano una preoccupazione per l’Italia nel delicato contesto del confine orientale.

La scoperta e le conseguenze

La rivelazione dell’esistenza di Gladio nel 1990, seguita alle dichiarazioni di Giulio Andreotti, scatenò un acceso dibattito politico e istituzionale. Libero Gualtieri, presidente della Commissione Stragi, fu tra i più critici, accusando Gladio di operare al di fuori del controllo democratico e ipotizzando il suo coinvolgimento in episodi di destabilizzazione interna.

Le inchieste successive, pur senza fornire prove definitive di un diretto coinvolgimento di Gladio negli attentati terroristici, evidenziarono un intreccio opaco tra politica, servizi segreti e organizzazioni paramilitari. Gladio è stata molto più di una semplice rete di resistenza: era un’operazione concepita per difendere la democrazia italiana, ma che finì per sollevare interrogativi sulle relazioni tra Stato, sicurezza e libertà civili.

Gladio Richiesta Archiviazione 15 07 1996 Rg 19986-1991r

Gladio Richiesta Archiviazione 15 07 1996 Rg 19986-1991r